Zehn Jahre PD14: Meilenstein-Modell prägt digitale Neurowissenschaften und KI-Forschung

Neuronale Schaltkreismodelle helfen besser zu verstehen, wie Nervenzellen im Gehirn zusammenarbeiten, und lassen sich rechnergestützt weiter für die Hirnforschung nutzen. Ein wichtiger Schritt hin zu computergestützten Neurowissenschaften war das Modell des frühen sensorischen Kortex von Dr. Tobias Potjans und Prof. Markus Diesmann, kurz PD14 genannt. Veröffentlicht im Jahr 2014, wurde es zu einem Standard in der Forschung – als Grundlage für komplexere Gehirnmodelle, als Testwerkzeug für Rechenmethoden und als Maßstab für die Leistungsfähigkeit neuer Computersysteme.

Im April 2024 kamen Forschende aus aller Welt am Käte Hamburger Kolleg Cultures of Research der RWTH Aachen zusammen, um anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Modells seine Bedeutung für die Forschung in den Computer- und theoretischen Neurowissenschaften zu beleuchten. Die Ergebnisse des Symposiums wurden jetzt im Fachmagazin Cerebral Cortex veröffentlicht. Im Interview gehen Prof. Markus Diesmann und Prof. Hans Ekkehard Plesser, Erstautor des Reports, auf die Bedeutung von PD14 sowie Chancen und Herausforderungen der digitalen Neurowissenschaften ein, wie sie sich z. B. in der europäischen Forschungsplattform EBRAINS zeigen.

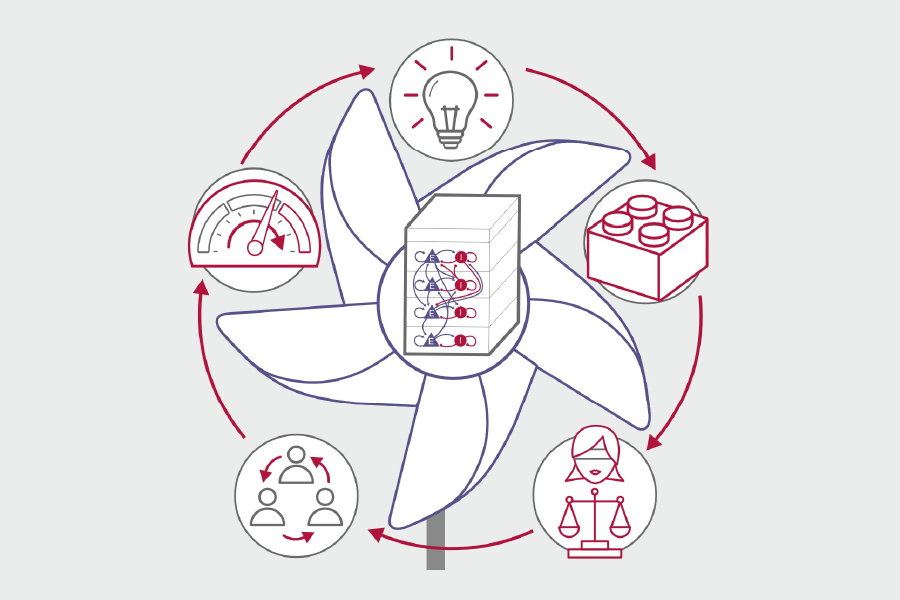

Das Modell der kortikalen Mikroschaltung (Mitte) hat fünf Forschungsbereiche beeinflusst (im Uhrzeigersinn von oben): Ursprünglich entwickelt, um neurowissenschaftliche Einsichten zu gewinnen, wurde es zu einem Baustein für weiterentwickelte Modelle, diente als Referenz für die Validierung von Mean-Field-Theorien, trieb die Entwicklung von Methoden zum Modellteilen voran und etablierte sich als Standard für das Benchmarking neuromorpher Systeme und GPU-Plattformen. Grafik: Forschungszentrum Jülich

Beteiligte Bernstein Mitglieder: Markus Diesmann, Hans Ekkehard Plesser

Warum war das PD14-Modell so erfolgreich?

Diesmann: Wir haben PD14 ursprünglich entwickelt, um besser zu verstehen, wie die Struktur neuronaler Netzwerke deren Aktivitätsmuster beeinflusst. In den vergangenen zehn Jahren hat PD14 dann vielfältige Forschungsrichtungen inspiriert. Forschende nutzten es einerseits als Baustein für größere Gehirnmodelle, andererseits als Referenzmodell für theoretische Analysen und als Benchmark für neuartige neuromorphe Computersysteme. Möglich wurde dies durch eine systematische Förderung von technologischen Projekten durch die Europäischen Union über die letzten 20 Jahre. Diese Projekte, vor allem das Human Brain Project (HBP), haben die Neurowissenschaft an die Großforschung herangeführt und EBRAINS möglich gemacht. In diesen Projekten wurden gemeinsame Standards für das Teilen und Dokumentieren von Modellen etabliert. Als herausforderndes Beispiel wurde PD14 schon im EU-Projekt BrainScaleS als eine Demo ausgewählt und hat seitdem die Entwicklung vorangetrieben.

Das „Teilen“ ist ein Schlüsselwort. Warum gestaltet sich das in der Community so schwierig?

Plesser: Bis heute werden viele neuronale Modelle in allgemeinen Programmiersprachen wie MATLAB, Python oder C umgesetzt. Dadurch bleibt die Nachnutzbarkeit oft begrenzt. Dennoch: In den zehn Jahren seit der Veröffentlichung des PD14-Modellshat die Neurowissenschaft erhebliche Fortschritte in der Softwareentwicklung erzielt. Forschungscodes werden heute nach modernen Software-Engineering-Prinzipien entwickelt, und das neue Fachgebiet des Research Software Engineering (RSE) gewinnt international an Bedeutung. Während Hardware etwa alle fünf Jahre erneuert wird, zeigt sich, dass wissenschaftliche Software wie die Simulatoren NEURON oder NEST über Jahrzehnte relevant bleibt. Wissenschaftssoftware muss daher als dauerhafte Forschungsinfrastruktur verstanden, betrieben und finanziert werden – ein Punkt, den Förderinstitutionen bislang nur unzureichend adressieren.

Woher kam diese Veränderung im Denken?

Plesser: Großprojekte wie das Human Brain Project haben das Denken in der Community verändert. Modelle und Simulationssysteme werden heute getrennt betrachtet: Während Simulationscodes als stabile Infrastruktur bereitstehen, können Forschende unterschiedlichste Netzwerke mit derselben Plattform untersuchen. Offene Verzeichnisse wie OSB, ModelDB oder der EBRAINS Knowledge Graphmachen diese Modelle weltweit zugänglich, und standardisierte Sprachen für die Modellbeschreibung wie PyNN und NeuroML sichern die Kompatibilität.

Wie lief parallel dazu die Entwicklung bei den Forschungsdaten und wie wirkt sich das auf PD14 aus?

Diesmann: Die experimentelle Datengrundlage für großskalige Modelle hat sich mit Techniken wie 3D-Elektronenmikroskopie, hochauflösender Elektrophysiologie, Optophysiologie und schichtbasiertem MRT deutlich verbessert. Projekte wie MICrONS liefern standardisierte Daten, die die Konstruktion datengetriebener Modelle erleichtern. Diese neuen Datensätze erlauben die Überprüfung und Weiterentwicklung des PD14-Modells, insbesondere hinsichtlich Netzwerkdynamik und funktionaler Validierung. PD14 dient schon heute als Vorbild, um neue, größere Gehirnmodelle zu entwickeln, die auf bestehenden Bausteinen aufbauen. Mit seiner Hilfe lassen sich Standards für den Austausch und die Weiterverwendung von Modellen schaffen und die Zusammenarbeit zwischen Informatik, Physik, Biologie sowie Ingenieurswissenschaften fördern.

Ein weiterer Blick in die Zukunft: Wohin werden sich Modelle entwickeln und welche Rolle spielt dabei die Künstliche Intelligenz (KI)?

Diesmann: Zukünftige Modelle sollen zunehmend realistische, räumlich organisierte Repräsentationen und geschlossene Funktionskreise des Gehirns abbilden. Das Gehirn ist ja nicht dazu da, neuronale Aktivität zu produzieren, sondern um dem Organismus schnelle Informationsverarbeitung zu ermöglichen. Das ursprüngliche PD14-Modell hatte noch keine Funktion – aber wir arbeiten daran. Damit rückt die Vision sogenannter digitaler Zwillinge des Gehirns näher. Das sind virtuelle Gegenstücke biologischer Systeme, die experimentelle Tests und Hypothesenprüfungen ermöglichen. Anders als bei der heutigen KI, steht hier die Aufdeckung der Mechanismen der Informationsverarbeitung im Gehirn im Vordergrund. Dies wiederum liefert Erkenntnisse für zukünftige KI. Andersherum unterstützt KI heute schon diesen Fortschritt, indem sie komplexe Zusammenhänge aus großen Datensätzen lernt und Vorhersagen über neuronale Reaktionen erlaubt.

Wo sehen Sie Hemmnisse auf diesem Weg?

Plesser: Noch immer werden viele Modelle individuell und ad hoc entwickelt, oft ohne Bezug zu bestehenden Infrastrukturen – als selbstgeschriebener Code auf dem Laptop. Manchmal hören wir sogar den Satz: „Alles, was mich interessiert, kann ich auf meinem Laptop machen.“ Doch eine neue Forschergeneration, geprägt durch internationale Trainingsprogramme und Cloud-basierte Modellplattformen wie EBRAINS, arbeitet vermehrt kooperativ und nutzt verfügbare Werkzeuge als gemeinsame Basis. Vielleicht markiert diese Entwicklung einen Wendepunkt, ab dem sich die Neurowissenschaft von einer Disziplin einzelner Pioniere zu einer kooperativen Großforschung wandelt.

Über PD14

Das PD14-Modell beschreibt die Verschaltung von etwa 77.000 Nervenzellen mit rund 300 Millionen Verbindungen unter einer Fläche von nur einem Quadratmillimeter Gehirnoberfläche. Es besteht aus weniger als 400 Zeilen Python-Code und kann sogar auf modernen Laptops simuliert werden. Das Modell wurde im Sinne offener und nachvollziehbarer Wissenschaft (FAIR-Prinzipien: findable, accessible, interoperable, reusable) in mehreren Varianten veröffentlicht. Eine davon basiert auf der Programmiersprache PyNN und wurde der Forschungsgemeinschaft über die Plattform Open Source Brain zugänglich gemacht. PD14 war sehr erfolgreich: Bis März 2024 wurde es in 52 wissenschaftlichen Arbeiten als Baustein genutzt und über 230-mal zitiert.