Was passiert beim Streiten im Gehirn? Ein interaktiver Atlas zeigt aktive Bereiche bei Wut, Ärger oder Verzweiflung

Am 6. Oktober eröffnet im Museum für Kommunikation eine Ausstellung zum Thema Streit. Die Arbeitsgruppe Gehirnsimulation am Berlin Institute of Health in der Charité (BIH) steuert einen berührungsgesteuerten Bildschirm bei, auf dem Gefühle sichtbar werden, die beim Streiten eine Rolle spielen: Wut, Ärger, Neid oder Resignation entstehen in bestimmten Netzwerken des Gehirns, die Besucher:innen gezielt aufleuchten lassen können.

Quelle: Berlin Institute of Health in der Charité (BIH)

Von außen sieht das Gehirn aus wie eine halbe Walnuß: Tiefe Furchen durchziehen die beiden Gehirnhälften, die Oberfläche schimmert leicht, im Inneren befinden sich auch dunklere Bereiche, Blutgefäße umspinnen das Nervengewebe. Welche unglaubliche Vielfalt von Aufgaben und Fähigkeiten das Gehirn birgt, von der Steuerung der Bewegungen, der vegetativen Funktionen von Herzschlag, Atmung und Verdauung bis hin zum Gedächtnis und großen Gefühlen, sieht man ihm auf den ersten Blick nicht an.

Wissen aus Datenbanken sichtbar machen

Petra Ritter und ihr Team der Arbeitsgruppe Gehirnsimulation des BIH bringen hier im wahrsten Sinne des Wortes Licht ins Dunkel: Aus mit Computern erzeugten Wissensdatenbanken, die auf mehr als 35 Millionen wissenschaftlichen Artikeln beruhen, haben sie Informationen über das Gehirn zusammengetragen und machen diese im simulierten Gehirn am Computer sichtbar. “Für die Ausstellung “Streit” haben diese Literaturdatenbanken nach Forschungsarbeiten durchsucht, die sich mit verwandten Themen wie Wut, Angst, Ärger oder Verzweiflung und dem Gehirn beschäftigen”, erzählt Petra Ritter. “Weil das so viele Arbeiten sind, dass sie kein Mensch alle lesen kann, haben wir dazu ein Programm verwendet, das die Fraunhofer Gesellschaft entwickelt hat. Durch eine von uns entwickelte Erweiterung konnten wir mithilfe dieses Programms berechnen, wie stark ein bestimmtes Gefühl mit einer bestimmten Region des Gehirns assoziiert ist: Je öfter diese Region im Zusammenhang mit dem Gefühl genannt wird, desto wahrscheinlicher steht sie wirklich damit in Verbindung. Die Stärke des Zusammenhangs zwischen Region und Emotion haben wir mithilfe von Farben sichtbar gemacht.”

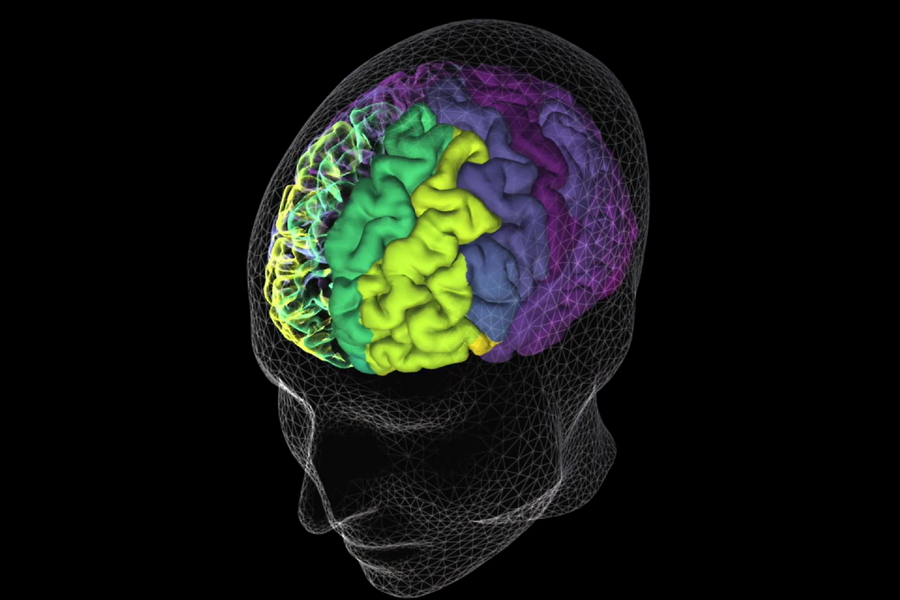

Ihre Ergebnisse fütterten die Wissenschaftler:innen um Petra Ritter in ihr Modell, das simulierte Gehirn, und programmierten anschließend eine App: Klickt der Besucher nun auf den Begriff Wut, leuchtet ein Netzwerk auf, das aus den am stärksten assoziierten Regionen besteht. Nun lässt sich das Gehirn drehen und wenden und von allen Seiten betrachten. Ein weiterer Klick auf die leuchtende Region fördert zutage, dass es sich hier um den limbischen Cortex handelt, den Sitz noch einiger anderer Emotionen. Bei Verzweiflung leuchtet er auch auf, zusätzlich jedoch der gesamte präfrontale Cortex, ein Zeichen, dass dieses Gefühl in der Literatur mit weiten Teilen des Gehirns assoziiert wird. So können sich die Besucher:innen veranschaulichen, welche Netzwerke bei Angst, Verzweiflung, Wut und Neid eine besondere Rolle spielen, und gleichzeitig etwas über den Hirnstamm, das Kleinhirn oder den Hippocampus lernen.

Gehirnfunktionen und -krankheiten verstehen.

Die vielfältigen Informationen für das simulierte Gehirn stammen aus bildgebenden Untersuchungen des Gehirns wie PET-, EEG- oder MRT, aber auch aus Verhaltensstudien und Lifestyle-Erhebungen sowie klinischen Daten von tausenden Patient:innen sowie von gesunden Kontrollpersonen. Der digitale Zwilling des Gehirns erlaubt weit mehr als das Sichtbarmachen von Emotionen beim Streit, bzw. von Gehirnarealen, die in der wissenschaftlichen Literatur als mit diesen Emotionen assoziiert beschrieben sind. Statt reine Visualisierungen von Wissen zu schaffen – wie bei der Ausstellunsg-App, können die Wissenschaftler:innen mit virtuellen Gehirnen personalisierte Gehirnsimulationen berechnen.

“Unser virtuelles Gehirn ermöglicht einer Vielzahl von Forscher:innen, innerhalb einer leistungsfähigen, digitalen Plattform innovative Forschung zu betreiben und dabei Mechanismen von Gehirnfunktion und Erkrankungen besser zu verstehen”, erklärt Petra Ritter ihr eigentliches Forschungsprojekt. Fernziel ist es, die Diagnose und Vorhersage von Erkrankungen zu verbessern und Therapien anhand des virtuellen Gehirns zu optimieren. Die BIH-WIssenschaftler:innen arbeiten mit vielen internationalen Partnern zusammen, unter anderem tragen sie auch zum EU-Flagship Human Brain Project bei und leiten das European Open Science Cloud Project Virtual Brain Cloud sowie das EU Infrastruktur Projekt EBRAIN-Health.

“Wir freuen uns sehr darüber, dass wir zu der Ausstellung “Streit” im Berliner Museum für Kommunikation beitragen dürfen. So können wir unsere Forschung einem breiten Publikum auf unterhaltsame Art und Weise näher bringen. Und sie dabei hoffentlich auch ein bisschen für das Wunder des menschlichen Gehirns begeistern.”