Intelligente Gehirne nehmen sich mehr Zeit für schwierige Aufgaben

Haben intelligente Menschen ein "schnelleres" Gehirn? Forschende des BIH und der Charité – Universitätsmedizin Berlin gemeinsam mit einem Kollegen aus Barcelona machten den überraschenden Befund, dass Versuchspersonen die bei Intelligenztests besser abschnitten zwar einfache Probleme schneller lösen konnten, sie für schwierige Aufgaben jedoch mehr Zeit benötigten als Teilnehmende, die mit niedriger Punktzahl abschnitten. In personalisierten Gehirnsimulationen der 650 Teilnehmer:innen konnten die Forschenden ermitteln, dass Gehirne mit verringerter Synchronisation zwischen den Hirnarealen bei Entscheidungen regelrecht “zu voreiligen Schlüssen springen”, anstatt abzuwarten bis vorgeschaltete Gehirnregionen die benötigten Verarbeitungsschritte zur Problemlösung beenden konnten. Tatsächlich benötigten die Gehirnmodelle der Teilnehmenden mit höherer Punktzahl auch mehr Zeit für das Lösen komplizierter Aufgaben und machten dabei auch weniger Fehler. Diese Ergebnisse haben die Wissenschaftler:innen nun in der Zeitschrift Nature Communications veröffentlicht.

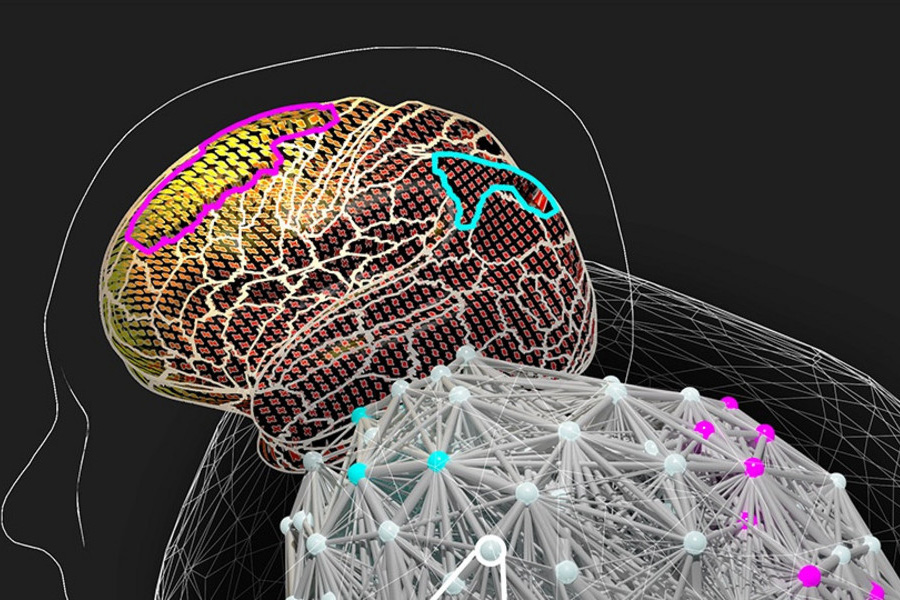

© BIH | Petra Ritter

Beteiligte Bernstein Mitglieder: Petra Ritter

100 Milliarden Nervenzellen befinden sich im menschlichen Gehirn. Jede einzelne von ihnen hat geschätzt 1000 Kontakte zu benachbarten oder weiter entfernt liegenden Nervenzellen. Dieses unfassbare Netzwerk ist es, das die Leistungsfähigkeit des Gehirns ausmacht – und das es gleichzeitig so kompliziert macht, seine Arbeitsweise zu verstehen.

Professorin Dr. Petra Ritter, Direktorin der Sektion Gehirnsimulation am Berlin Institute of Health in der Charité (BIH) und an der Klinik für Neurologie mit Experimenteller Neurologie der Charité – Universitätsmedizin Berlin, simuliert das menschliche Gehirn am Computer. „Wir wollen verstehen, wie das Gehirn Entscheidungen fällt, und warum sie bei verschiedenen Personen unterschiedlich ausfallen“, beschreibt sie das aktuelle Projekt.

Personalisierte Gehirnmodelle

Um die Vorgänge im menschlichen Gehirn zu simulieren, nutzen Petra Ritter und ihr Team digitale Daten aus Hirnuntersuchungen wie der Magnetresonanztomografie und theoretisches Wissen über biologische Prozesse in Form mathematischer Modelle. Daraus entsteht zunächst ein „allgemeines“ menschliches Gehirnmodell. Dieses präzisieren die Wissenschaftler*innen mit individuellen Messwerten von einzelnen Personen, und gewinnen so „personalisierte Gehirnmodelle“.

Für die vorliegende Studie arbeiteten die Wissenschaftler*innen mit Daten von 650 Teilnehmer*innen des Human Connectome Project, einer amerikanischen Initiative, die seit September 2010 die Nervenverbindungen im menschlichen Gehirn untersucht. „Es ist die richtige Balance aus Anregung und Hemmung zwischen den Nervenzellen, die Entscheidungen beeinflussen und damit einen Menschen mehr oder weniger befähigen, Probleme zu lösen“, erklärt Petra Ritter. Von den Teilnehmenden war bekannt, wie sie in umfangreichen kognitiven Tests abschnitten und welchen IQ-Wert sie erreicht hatten.

Künstliche Gehirne verhalten sich wie biologische Counterparts

„Wir können sehr effizient die Aktvität individueller Gehirne reproduzieren“, sagt Petra Ritter. „Dabei haben wir festgestellt, dass sich diese „in silico“ Gehirne unterschiedlich verhalten – und zwar so wie ihre biologischen Counterparts. Unsere virtuellen Avatare spiegeln die Leistungsfähigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit der biologischen Pendants wider.“

Interessant war, dass die “langsameren” Gehirne sowohl im lebenden Menschen als auch im Modell stärker synchronisiert, also zeitlich aufeinander abgestimmt waren. Diese stärkere Synchronisierung ermöglichte es Nervenschaltkreisen im Frontallappen, Entscheidungen länger hinauszuzögern als Gehirne, die weniger gut koordiniert waren. In den Modellen wurde sichtbar, wie eine verringerte zeitliche Koordination dazu führt, dass die zur Entscheidungsfindung benötigten Informationen nicht rechtzeitig verfügbar gemacht oder im Arbeitsgedächtnis vorgehalten werden können.

Sammeln von Beweisen dauert Zeit – und führt zu richtigen Entscheidungen

Aufnahmen mit funktioneller Magnetresonanztomographie im Ruhezustand zeigten, dass langsamere Testpersonen eine höhere funktionelle Konnektivität, also zeitliche Abstimmung zwischen ihren Gehirnregionen aufwiesen. In personalisierten Gehirnsimulationen der 650 Teilnehmenden konnten die Forscher*innen ermitteln, dass Gehirne mit verringerter funktioneller Konnektivität bei Entscheidungen regelrecht “zu voreiligen Schlüssen springen”, anstatt abzuwarten, bis vorgeschaltete Gehirnregionen die benötigten Verarbeitungsschritte zur Problemlösung beenden konnten.

Die Teilnehmenden sollten logische Regeln in einer Serie von präsentierten Mustern erkennen. Diese Regeln wurden mit jeder Aufgabe komplexer und somit schwieriger zu erkennen. Übertragen auf eine Alltagssituation wäre eine leichte Aufgabe der schnelle Tritt auf die Bremse an einer roten Ampel, während eine schwere Aufgabe das langsame Erarbeiten einer Route auf einer Straßenkarte wäre. Im Modell findet eine Art Wettlauf zwischen verschiedenen an einer Entscheidung beteiligten Nervengruppen statt, wobei sich die Nervengruppen durchsetzen, für die deutlichere Beweise vorliegen. Im Falle komplexer Entscheidungen sind solche Beweise zur Entscheidungsfindung oft nicht eindeutig genug, wodurch beteiligte Nervengruppen regelrecht gezwungen werden, voreilige Schlüsse zu ziehen.

„Die Synchronisation, also das Bilden funktionaler Netzwerke im Gehirn, verändert die Eigenschaften des Arbeitsgedächtnisses und somit auch die Fähigkeit, längere Zeit ohne Entscheidung „auszuhalten““, erklärt Michael Schirner, Erstautor der der Studie und Wissenschaftler in Ritters Labor, die Beobachtung. „Bei komplizierteren Aufgaben muss man Dinge im Arbeitsgedächtnis behalten, während man weitere Lösungen sucht, und diese dann miteinander in Einklang bringt. Dieses Sammeln von Beweisen für eine bestimmte Lösung dauert manchmal länger, führt dann aber auch zu besseren Ergebnissen. Wir konnten mit dem Modell zeigen, wie die Balance zwischen Anregung und Hemmung auf der groben Ebene des gesamten Gehirnnetzwerks die Entscheidungsfindung und das Arbeitsgedächtnis auf der feinen Ebene einzelner Nervengruppen beeinflusst.“

Ergebnisse für Behandlungsplanung interessant

Dass die beobachteten Ergebnisse an den „Gehirn-Avataren“ im Computer mit den Ergebnissen bei „echten“, gesunden ProbandInnen so gut übereinstimmen, freut Petra Ritter. Denn ihr eigentliches Interesse gilt Patient*innen, die etwa von neurodegenerativen Erkrankungen wie Demenz oder Parkinson betroffen sind. “Die in dieser Studie wesentlich verbesserte Simulationstechnologie kann auch der personalisierten in silico Planung von chirurgischen oder medikamentösen Eingriffen oder der Gehirnstimulation zugute kommen. So kann der Arzt bereits durch eine Comutersimulation abschätzen, welcher Eingriff oder welches Medikament für einen bestimmten Patienten oder eine bestimmte Patientin am besten wirken könnte und die geringsten Nebenwirkungen hätte.“