Eine Art selektive Wahrnehmung

Wie kommen von der Retina aufgenommene Bilder ins Gehirn? Münchner und Tübinger Neurobiologen zeigen, dass bereits in der ersten Schaltstation auf dem Weg zum Großhirn visuelle Reize verrechnet werden - aber nicht alle erfahren die gleiche Gewichtung.

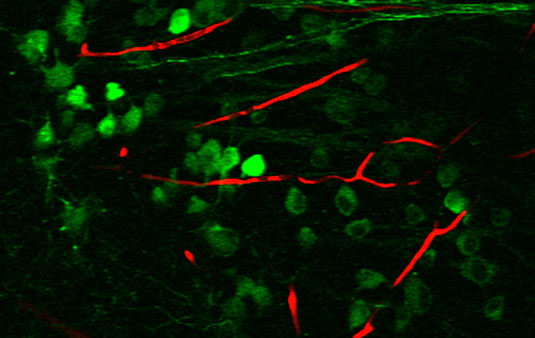

Zweiphotonenmikroskopisches Bild retinaler Ganglienzellen (RGCs, grün). Axone dieser Zellen (oben rechts, grün) ziehen über den optischen Nerv in den visuellen Thalamus. Blutgefäße sind rot dargestellt. © Yannik Bauer

/LMU/ Der Sehsinn ist für bis zu 80 Prozent der Informationen zuständig, die der Mensch über seine Umgebung erhält. Dafür speisen in der Retina rund 130 Millionen lichtempfindliche Zellen ihre Signale in ein komplexes Netzwerk von Nervenzellen ein. Wie das Gehirn es schafft, diese optischen Signale in sinnvolle Informationen zu übersetzen, ist bis heute nicht vollständig geklärt. Ein besseres Verständnis der neuronalen Verarbeitung aber ist beispielsweise für die Entwicklung von besseren visuellen Prothesen wichtig. Ein Team um die LMU-Neurobiologin Laura Busse hat in Kooperation mit Thomas Euler und Philipp Berens (beide Universität Tübingen) eine bisher kontrovers diskutierte Frage untersucht und konnte zeigen, dass schon in der ersten neuronalen Schaltstation zwischen Retina und Großhirn eine Verarbeitung und Gewichtung der Signale stattfindet. Über ihre Ergebnisse berichten die Wissenschaftler im Fachmagazin Neuron.

In der Netzhaut der Maus wird der Seheindruck von über 30 spezialisierten retinalen Ganglienzellentypen aufgenommen, durch die das Photorezeptorsignal in mehrere parallele Kanäle zerlegt zum Gehirn transportiert wird: Manche Zelltypen reagieren beispielsweise bevorzugt auf dunkle Kontraste, andere auf bestimmte räumliche Muster. „Eine ähnliche Diversität scheint es auch im Primaten zu geben, und damit wahrscheinlich auch beim Menschen“, sagt Busse. „Wir haben nun im Mausmodell untersucht, welche der Ganglienzell-Typen in den visuellen Thalamus ziehen, und ob die dort ankommende Information nur weitergeleitet oder bereits transformiert wird.“ Der visuelle Thalamus stellt die erste Umschaltstation für Signale auf dem Weg zur Großhirnrinde dar, und dieser Verarbeitungspfad ist unter anderem verantwortlich für Formsehen, visuelle Wahrnehmung und Objekterkennung. Beide Fragestellungen wurden in der Wissenschaft in den letzten Jahren kontrovers diskutiert: Einerseits sprachen funktionelle Befunde gegen eine weitere Verarbeitung der Signale. Andererseits zeigten neue anatomische Studien, dass eine einzelne Thalamus-Zelle Signale von mehr als 90 verschiedenen retinalen Ganglienzellen aufnehmen kann, was sehr starke Kombination nahelegt.

In enger Zusammenarbeit haben die Münchner und Tübinger Wissenschaftler nun die Signalverarbeitung bei der Maus untersucht. Die Forscher setzten dabei einen kontrollierten visuellen Stimulus ein, der viele Antworteigenschaften gleichzeitig testet – etwa Dunkel-Hell- und Hell-Dunkel-Veränderungen, Kontraständerungen oder Änderungen in der Schnelligkeit eines Flackerns – und analysierten die Reaktion sowohl der Retina- als auch der Thalamuszellen. Dabei fanden sie, dass die meisten Typen der retinalen Ganglienzellen Informationen zum visuellen Thalamus leiten. Auf der Basis ihrer Messungen entwickelten die Wissenschaftler anschließend ein Computer-basiertes Modell, das Rückschlüsse darauf ermöglicht, welche und wie viele Zellen jeweils an der Zellantwort aus dem Thalamus beteiligt sind. „Dieses Modell zeigt, dass eine einzelne Thalamus-Zelle nur von maximal fünf verschiedenen retinalen Zelltypen angesteuert wird“, sagt Busse. Die Signale dieser fünf Typen werden in der Thalamus-Zelle kombiniert, wobei allerdings zwei Typen sehr stark dominieren. Die Eingangssignale der anderen Typen haben nur einen geringen Einfluss, sodass das resultierende Signal dem der retinalen Ganglienzelle oft stark ähnelt.

Nach Ansicht der Wissenschaftler tragen die schwachen Signale der nicht-dominierenden Typen möglicherweise dazu bei, das Sehen „robuster“ zu machen, etwa indem die Zellen besser miteinander vernetzt werden, wenn eine retinale Zelle Signale an viele Thalamus-Zellen schickt. Möglicherweise kann die Gewichtung der Signale auch variiert werden, sodass etwa bei Lernprozessen neue Verarbeitungs-Kombinationen errechnet werden können. „Auf jeden Fall ist der Thalamus nicht nur eine passive Verschaltstation zwischen der Netzhaut und dem Gehirn, sondern es finden auch dort schon Neuberechnungen statt“, sagt Busse. „Dabei spielt die Gewichtung der Signale eine wichtige Rolle.“

Die Arbeiten wurden von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 1233 „Robust Vision“ gefördert.

>> zur originalen Pressemitteilung

Originalpublikation

Mouse dLGN receives functional input from a diverse population of retinal ganglion cells with limited convergence

Miroslav Román Rosón, Yannik Bauer, Ann H. Kotkat, Philipp Berens, Thomas Euler, Laura Busse

Neuron 2019

Doi: 10.1016/j.neuron.2019.01.040