Simulation der Wirkung von transkranieller Hirnstimulation

Die langanhaltenden Nachwirkungen der nicht-invasiven transkraniellen Gleichstromstimulation (tDCS) verspricht eine Linderung schwerer Symptome von Krankheiten wie depressiven Störungen oder chronischen Schmerzen. In einer neuen Studie schlagen Forscher des Bernstein Center Freiburg vor, dass die in Experimenten beobachteten Nachwirkungen eine Folge des Wachstums homöostatischer Netzwerke sein könnten. Ihr Modell basiert auf der Idee, dass die Stimulation eine Neuordnung der synaptischen Kopplungen zwischen stimulierten und nicht stimulierten Neuronen auslöst, was schließlich zu einem Umbau der Netzwerke sowie zu der Bildung von Neuronenverbänden führt.

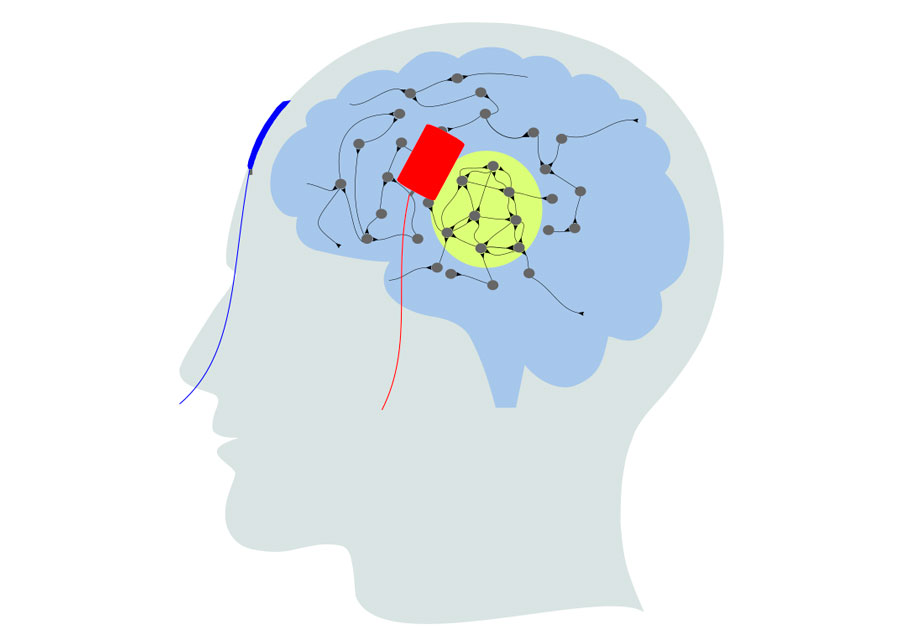

tDCS is applied by passing a weak current into the brain via pairs of electrodes attached to the scalp. The current is able to induce an electric field within the brain. Our model proposed a homeostasis based mechanism of its aftereffects, that the stimulation perpetuates the firing rate equilibrium at the most stimulated region (light yellow) and triggers synapse reorganization among the excitatory neurons. Eventually the connectivity is enhanced among the stimulated neurons and lead to cell assembly formation. © Bernstein Center Freiburg

/BCF/ Die Exposition des Gehirns mit sehr schwachen elektrischen Feldern über am Kopf angebrachte Elektroden kann sich positiv auf Patienten auswirken, die an Krankheiten wie Depressionen oder chronischen Schmerzen leiden. Auch nach Abschalten des Stroms sind bei einigen Patienten langanhaltende positive Effekte zu verzeichnen. Obwohl die Behandlungsergebnisse variieren und die Reproduzierbarkeit noch nicht sehr hoch ist, gilt die Methode als vielversprechende Therapieoption. Das Verständnis der zellulären und systemischen Mechanismen, die tDCS zugrunde liegen, ist daher entscheidend, um das Vertrauen von ÄrztInnen und PatientInnen zu stärken und die breite Anwendbarkeit der Methode in der klinischen Praxis zu verbessern.

Neue Untersuchungen eines Teams um Prof. Stefan Rotter deuten darauf hin, dass die homöostatische Strukturplastizität der Schlüssel zum Verständnis der Funktionsweise von tDCS sein könnte. Gestützt wird diese Hypothese durch ein neues rechnergestütztes Netzwerkmodell. Darin ist das kortikale Gewebe, das der transkraniellen Stimulation ausgesetzt ist, als ein wiederkehrendes Netzwerk von exzitatorischen und inhibitorischen Neuronen konzipiert. Die Idee: Die Stimulation stört die fortlaufende Aktivität bestimmter Neuronen und verändert deren Feuerrate. Das wiederum beeinflusst die Verbindung der Nervenzellen untereinander, denn “Neuronen mit einer zu hohen Aktivität streben nach einer gesunden Feuerrate, indem sie den synaptischen Input, der sie zu stark antreibt, unterbrechen”, erklärt Han Lu, Doktorandin am Bernstein Zentrum Freiburg.

Störende neuronale Aktivität kann zu Veränderungen der Netzwerkkonnektivität führen

Auf der anderen Seite bildet ein Neuron neue Synapsen, wenn seine Aktivität unter eine bestimmte Schwelle fällt. Es sucht schlicht mehr Input von anderen, um das gewünschte Aktivitätsniveau wiederherzustellen. “Dieses Protokoll zur Kontrolle des Wachstums wird als homöostatische strukturelle Plastizität bezeichnet. Das Konzept ist Ingenieuren bekannt, es funktioniert wie ein Thermostat, das man in den meisten Heizungsanlagen findet”, sagt Han Lu. Das neue Modell geht davon aus, dass tDCS eine homöostatische Reaktion des Netzwerks auslöst, die Wachstum, Zerfall und Neuanordnung von Synapsen zwischen stimulierten und nicht stimulierten Neuronen beinhaltet. “Dies führt schließlich zu einem Umbau des Netzwerks und zur Entstehung von Neuronenverbänden. Richtig eingesetzt, könnte die Stimulation auch die Selbstreparatur von versagenden Gehirnnetzen fördern”, postuliert Han Lu.

Mit Hilfe von Computersimulationen untersuchten die ForscherInnen systematisch die Auswirkungen verschiedener Parameter der Stimulation, darunter Elektrodengröße und -montage sowie Stimulationsintensität und -dauer. Ihre Ergebnisse deuten darauf hin, dass die stimulierte Population die Anzahl der exzitatorischen Synapsen mit nicht stimulierten Neuronen reduziert. Neue Synapsen unter den stimulierten Neuronen werden zu einem Zellverband. Eine starke Fokussierung neigt dazu, die Konnektivität innerhalb neuer Zellanordnungen zu verbessern und wiederholte Stimulationen mit gut gewählten Arbeitszyklen können die Wirkung der Stimulation noch weiter erhöhen. Han Lu weiter: “Einige dieser Stimulationsmuster wurden bereits in tDCS-Experimenten mit menschlichen Probanden eingesetzt. Mit unserem Modell scheint es möglich zu sein, bislang unklare Beobachtungen zu erklären.“

Sie fasst zusammen: “Mit Hilfe von Theorie und Simulation haben wir Aspekte der transkraniellen Stimulation untersucht, die auch für die klinische Praxis relevant sein könnten. Derzeit besteht jedoch noch eine große Lücke zwischen Theorie und Experiment, da es nicht möglich ist, die Konnektivitätsänderungen in Experimenten direkt zu messen. Das möchte ich während meiner Doktorarbeit erreichen. Für die Zukunft hoffen wir, dass unsere Arbeit dazu beitragen kann, die Stimulationsprotokolle in der klinischen Anwendung zu verbessern.”

Text: Übersetzung der englischen Originalmeldung des Bernstein Center Freiburg

>> originale Pressemitteilung (EN)

Originalpublikation

Lu H, Gallinaro J, Rotter S: Network remodeling induced by transcranial brain stimulation: A computational model of tDCS-triggered cell assembly formation /Network Neuroscience/, 2019 https://doi.org/10.1162/netn_a_00097