Besser hören mit optischen Cochlea-Implantaten

Bildgebende Verfahren ermöglichen entscheidenden Schritt zur Entwicklung neuartiger Hörprothesen

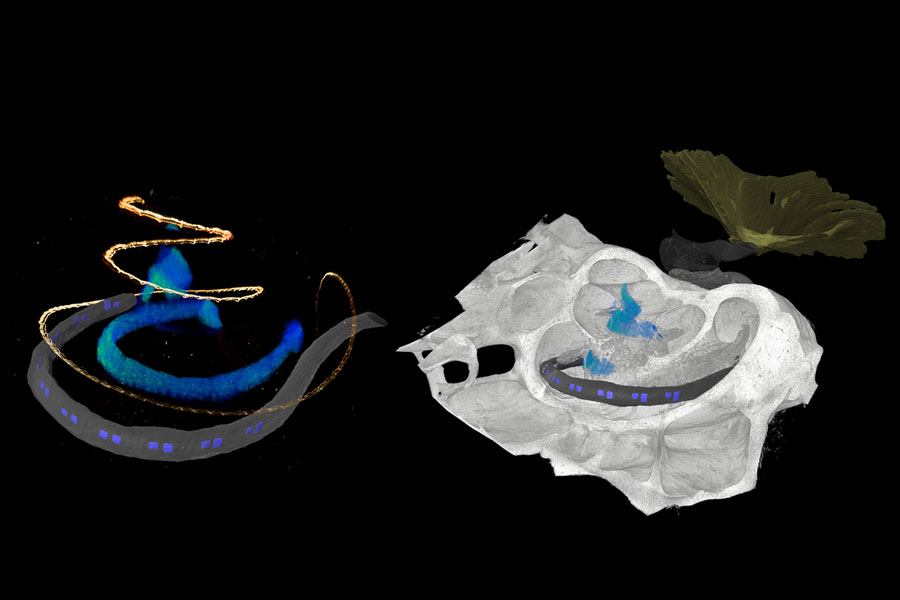

Links: 3D-Mikroskopische Aufnahme eines LED-basierten optischen Cochlea-Implantats (blaue LEDs in grauer Silikonverkapselung) mit Haarzellen (orange) und Hörnerv (blau/grün) in der Cochlea eines Weißbüschelaffen. Rechts: Optisches Cochlea-Implantat in der basalen Windung der Gehörschnecke eines Weißbüschelaffen. Die Hörnervenzellen sind in der Mitte dargestellt (blau/grün). Im Hintergrund sind Trommelfell (gelb), Hammer (dunkelgrau) und Amboss (grau) zu sehen. Der Steigbügel wird von der Cochlea verdeckt. © Daniel Keppeler, UMG

/DPZ/ Gesprochene Worte verstehen, eine normale Sprache entwickeln -Cochlea-Implantate ermöglichen Menschen mit hochgradigem Hörverlust einen großen Gewinn an Lebensqualität. Problematisch sind jedoch Hintergrundgeräusche, sie beeinträchtigen das Sprachverständnis von Menschen mit Cochlea-Implantat erheblich. Das Team um Tobias Moser vom Institut für Auditorische Neurowissenschaften und InnenOhrLabor der Universitätsmedizin Göttingen und von der Forschungsgruppe Auditorische Neurowissenschaften und Optogenetik am Deutschen Primatenzentrum – Leibniz-Institut für Primatenforschung (DPZ) arbeitet deshalb daran, Cochlea-Implantate zu verbessern. Die Forschenden wollen die Nervenzellen im Ohr mittels gentechnischer Methoden lichtempfindlich machen, um sie dann mit Licht, statt wie bisher mit Strom anzuregen. Denn mit Licht, so die Erwartung, können die Neuronen im Ohr selektiver angeregt werden. Nun ist dem Team ein weiterer wichtiger Schritt zur Entwicklung des optischen Cochlea-Implantates gelungen. In einer Kooperation mit Röntgenphysikern um Tim Salditt, der wie Moser am Göttinger Exzellenzcluster Multiscale Bioimaging (MBExC) forscht, konnten sie mittels kombinierter bildgebender Verfahren von Röntgentomographie und Fluoreszenzmikroskopie detaillierte Abbildungen der Hörschnecken von Nagetieren und nicht-humanen Primaten erstellen und so wichtige Parameter für das Design und die Materialbeschaffenheit optischer Cochlea-Implantate ermitteln. Darüber hinaus gelang den Forschenden, zu denen auch Wissenschaftler aus dem Sonderforschungsbereich SFB889 gehören, die Simulation der Ausbreitung des Lichts in der Cochlea von Weißbüschelaffen. Die Ergebnisse der Simulation zeigen, dass eine räumlich begrenzte optogenetische Anregung der Hörnervenzellen möglich ist. Demnach würde die optische Stimulation zu einem viel differenzierteren Höreindruck führen als die bislang verwendete elektrische Stimulation. Die Ergebnisse der Studie wurden in der Fachzeitschrift PNAS veröffentlicht.

430 Millionen Menschen, mehr als 5 Prozent der Weltbevölkerung, sind nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von Schwerhörigkeit und Taubheit betroffen. Die Ursachen sind vielfältig: genetische Faktoren, Infektionen, chronische Krankheiten, Trauma des Ohres oder des Kopfes, laute Geräusche und Lärm, aber auch Nebenwirkungen von Medikamenten. Zur Rehabilitation des Hörverlustes werden derzeit zumeist Hörgeräte und elektrische Cochlea-Implantate eingesetzt, letztere tragen weltweit mehr als 700.000 Menschen. Elektrische Cochlea-Implantate ermöglichen den sonst hochgradig schwerhörigen oder tauben Nutzenden ein offenes Sprachverständnis, das bedeutet, Sprache wird ohne Blickkontakt verstanden, beispielsweise am Telefon. Nebengeräusche beeinträchtigen dieses Verständnis jedoch erheblich. Auch sprachliche Feinheiten, die Sprechende durch Änderung der Tonhöhe oder Sprachmelodie vermitteln, können Personen mit Implantat nicht heraushören. Das liegt vor allem an der schlechten Frequenz- und Intensitätsauflösung. Elektrische Cochlea-Implantate regen die Nervenzellen im Ohr mittels Strom an, der von 12 bis 24 Elektrodenkontakten übertragen wird. Allerdings breitet sich der Strom in der Flüssigkeit der Hörschnecke sehr weit aus, was die Hörqualität beeinträchtigt. Da sich Licht besser fokussieren lässt, verspricht die von dem Team um Tobias Moser anvisierte optogenetische Stimulation der Hörnervenzellen eine deutliche Verbesserung der Frequenz- und Intensitätsauflösung.

Die Entwicklung optischer Cochlea-Implantate ist ein komplexes Unterfangen, das von der Erforschung grundlegender Prinzipien bis zur Anwendung in der Klinik viele Forschende verschiedener Disziplinen einbezieht. Ein Faktor ist die komplizierte Struktur der Cochlea oder Hörschnecke, die für Untersuchungen, auch mittels bildgebender Verfahren, nur schwer zugänglich ist, da sie tief in das Schläfenbein eingebettet ist. Für die Entwicklung von Gentherapie und optischen Cochlea-Implantaten ist die detaillierte Kenntnis des Aufbaus der Cochlea jedoch entscheidend. Zur Entwicklung sowie zur Überprüfung der Wirksamkeit und der Sicherheit von Gentherapie und optischen Cochlea-Implantat sind die Forschenden auf Tierversuche angewiesen. Zu den geeigneten Tiermodellen gehören Nagetiere wie Maus, Ratte, Wüstenspringmaus und mit fortschreitendem Forschungsstand auch nicht-humane Primaten. Die Forschungsgruppe Auditorische Neurowissenschaften und Optogenetik forscht am DPZ mit Weißbüschelaffen, deren Verhalten bei der vokalen Kommunikation dem des Menschen ähnlich ist. „Für (spät-)vorklinische Studien sind genaue Kenntnisse der Anatomie der Cochlea notwendig. Wir haben Phasenkontrast-Röntgentomographie und Lichtblatt-Fluoreszenzmikroskopie sowie deren Kombination eingesetzt, um die Struktur der Cochlea sowohl der wichtigsten Nagetiermodelle als auch der Weißbüschelaffen darzustellen“, erläutert Daniel Keppeler, Erstautor der Studie. „Für die skalenübergreifende und multimodale Bildgebung haben wir spezielle Instrumente und Methoden entwickelt, sowohl hier bei uns im Labor also auch mit Synchrotronstrahlung“, ergänzt Kooperationspartner Tim Salditt, Professor am Institut für Röntgenphysik der Universität Göttingen, der das Forschungsteam in der Röntgentomographie angeleitet hat. „Auf diese Weise konnten wir detaillierte Erkenntnisse zur Anatomie von Knochen, Geweben und Nervenzellen gewinnen. Diese Parameter sind relevant für die Entwicklung der Implantate speziell für diese Tierarten“, sagt Daniel Keppeler.

Mit den gewonnenen Daten zur Anatomie der verschiedenen Hörschnecken konnte das Team auch ein Implantat mit LED-Emittern für Weißbüschelaffen konzipieren und die Implantation erfolgreich an Präparaten der Hörschnecken von Weißbüschelaffen durchführen. Dabei wurde das Implantat analog zur Operation bei Menschen durch Alexander Meyer, einem erfahrenen Chirurgen an der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde der Universitätsmedizin Göttingen, eingesetzt.

Des Weiteren simulierten die Forschenden anhand der Daten aus der Bildgebung die Ausbreitung des von den Emittern erzeugten Lichts der optischen Implantate in der Cochlea nicht-menschlicher Primaten. „Unsere Simulationen weisen auf eine räumlich begrenzte optogenetische Anregung der Hörnervenzellen und damit eine höhere Frequenzselektivität hin als bei der bisherigen elektrischen Stimulation. Nach diesen Berechnungen führen optische Cochlea-Implantate zu einer deutlich verbesserten Hörwahrnehmung, welche Sprache, aber auch Musik einschließen dürfte“, schließt Tobias Moser, Senior-Autor der Studie.

Die Studie entstand in Kooperation von Forschenden des Deutschen Primatenzentrums Göttingen mit dem Exzellenzcluster Multiscale Bioimaging: Von molekularen Maschinen zu Netzwerken erregbarer Zellen (MBExC) und dem Sonderforschungsbereich Zelluläre Mechanismen sonsorischer Verarbeitung (SFB889) der Universitätsmedizin Göttingen, der Universität Göttingen sowie dem Max-Planck-Institut für Experimentelle Medizin.

Originalpublikation

Keppeler D, Kampshoff C, Thirumalai A, Duque-Afonso CJ, Schaeper J, Quilitz T, Töpperwien M, Vogl C, Hessler R, Meyer A, Salditt T, Moser T (2021) Multiscale photonic imaging of the native and implanted cochlea. PNAS. www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.2014472118