Aktuelles aus dem Bernstein Netzwerk. Hier finden Sie die neuesten Nachrichten unserer Forscher:innen im Hinblick auf aktuelle Forschungsergebnisse, neue Forschungsprojekte und -initiativen sowie Auszeichnungen und Preise.

Konkurrenz oder Kooperation

Studie zeigt, wie sich Zweiergruppen bei einer gemeinsamen Aufgabe koordinieren.

Gehirnnetzwerk zur effektiven Behandlung der Parkinson-Krankheit identifiziert

Die tiefe Hirnstimulation ist ein entscheidendes Verfahren zur Behandlung von Parkinson. Forschende konnten nun das optimale Zielnetzwerk im menschlichen Gehirn identifizieren.

Vom Gehirn zu KI: Eine neue Lerntheorie über die Zeit

Eine neue Studie, die in der Zeitschrift Nature Communications veröffentlicht wurde, präsentiert eine Theorie darüber, wie das Gehirn komplexe zeitliche Muster wie Sprache, Musik oder Bewegung erlernen kann. Demnach gibt es Netzwerke von kortikalen Neuronen, die in der Lage sind, lokale Echtzeit-Signale zu analysieren und Muster zu erkennen, die sich über die Zeit entfalten. Maschinelles Lernen funktioniert nach diesem Prinzip, sodass diese Studie eine Brücke zwischen Neurowissenschaft und maschinellem Lernen schlägt. Die Ergebnisse könnten nicht nur unser Verständnis der Gehirnfunktion verbessern, sondern auch neue Generationen energieeffizienter künstlicher Intelligenzsysteme inspirieren.

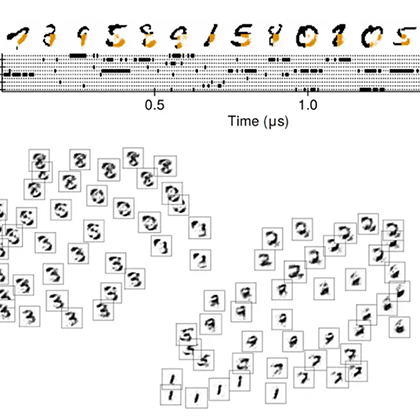

Ultraschnelle Nanolaser ahmen nach, wie das Gehirn Unsichtbares imaginiert

Eine neue, durch EBRAINS geförderte Studie zeigt, wie Netzwerke aus spikenden Nanolasern ein zentrales Prinzip der Gehirnfunktion nachbilden können: die Fähigkeit, sich Dinge „vorzustellen“, die wir nicht direkt wahrnehmen, indem aus internen Weltmodellen Stichproben gezogen werden. Die Studie, geleitet von Wissenschaftlern der Universität Bern in Zusammenarbeit mit Thales Research & Technology am Standort Paris-Saclay, wurde nun in Nature Communications veröffentlicht. Physikalische Rechner auf Basis von Halbleiterlasern gelten aufgrund ihrer potenziellen Vorteile hinsichtlich Geschwindigkeit, Bandbreite und Energieverbrauch gegenüber konventioneller Elektronik als vielversprechende Kandidaten für KI-Systeme der nächsten Generation. Die Arbeit zeigt, wie Fortschritte an der Schnittstelle von Neurowissenschaften, Physik und Informatik zu neuartig Formen künstlicher Intelligenz führen könnten.

Von Prinzipien der Informationsverarbeitung des Gehirns profitieren

Professur Künstliche Intelligenz der TU Chemnitz und Lehrstuhl Neuropsychologie der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg wollen Künstliche Intelligenz inspiriert vom Gewohnheitslernen des Gehirns leistungsfähiger machen.

KI trifft Psychiatrie

Das Projekt „MindShift“ am Fachbereich Medizin der Universität Marburg erhält eine Förderung des Landes Hessen in Höhe von über 870.000 Euro. Ziel des Projekts ist die Entwicklung und Validierung personalisierter, KI-gestützter Neurostimulationsansätze zur Behandlung von Depressionen und Angststörungen. Mit dem Projekt stärkt die Philipps-Universität Marburg ihre internationale Sichtbarkeit im Bereich der Computational Psychiatry und leistet einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung personalisierter, datengetriebener Ansätze in der psychiatrischen Versorgung.

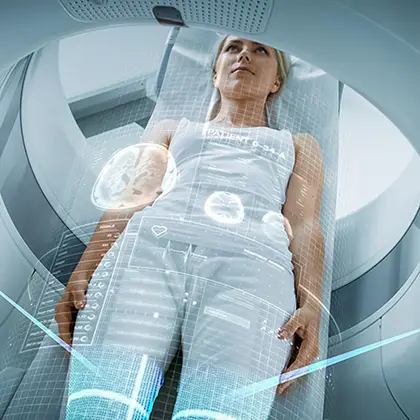

Wie das Gehirn den Raum erobert

Einem internationalen Forschungsteam unter Leitung des Biologen Prof. Andrew Parker von der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg ist es gelungen, ohne Eingriff in das menschliche Gehirn nachzuweisen, wie es räumliche Tiefe und Entfernungen wahrnimmt und verarbeitet. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nutzten die hochauflösende Magnetresonanztomografie, um erstmals die Aktivität kleiner, voneinander abgegrenzter Verarbeitungseinheiten beim Menschen nicht-invasiv sichtbar zu machen.

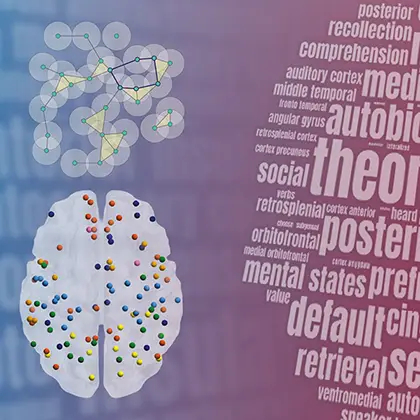

Mathematik entschlüsselt Gehirnveränderungen

Die internen Kommunikationsmuster des Gehirns verändern sich im Laufe unseres Lebens. Zudem unterscheiden sie sich bei Menschen mit bestimmten neurologischen Erkrankungen. Diese Prozesse zu entschlüsseln gehört zu den zentralen Herausforderungen der modernen Neurowissenschaften. Eine aktuelle Studie stellt einen neuartigen mathematischen Ansatz vor, mit dem sich gezielt jene Hirnregionen identifizieren lassen, deren Vernetzung sich mit dem Alter oder bei Autismus-Spektrum-Störungen (ASD) verändert. Diese Erkenntnisse könnten künftig dazu beitragen, gezieltere Ansätze für Therapien zur Hirnstimulation zu entwickeln.

Was Mitochondrien über das Gehirn verraten

Internationale Forschende haben die Verteilung der Mitochondrien, der Energieproduzenten der Zellen, im Gehirn untersucht. Die Ergebnisse bieten neue Perspektiven auf die Organisation neuronaler Netzwerke und deren Leistungsfähigkeit.

Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis geht an Klaus-Robert Müller

Der Hauptausschuss der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) hat heute die Preisträger:innen des Gottfried Wilhelm Leibniz-Preises bekanntgegeben, der als die höchste Auszeichnung für Forschende in Deutschland gilt. Unter den 10 Preisträger:innen ist Prof. Dr. Klaus-Robert Müller, Leiter der „Machine Learning Group“ und Co-Direktor des „Berlin Institute for the Foundations of Learning and Data“ (BIFOLD) an der TU Berlin. Er gilt als Pionier des „Maschinellen Lernens“ und treibt diese wichtige Richtung der Künstlichen Intelligenz (KI) seit 1989 voran. Dabei verbindet er Exzellenz im formalen mathematischen Denken mit einer stark anwendungsorientieren Herangehensweise. In seinem interdisziplinären Ansatz vereint er Bereiche wie Biologie, Medizin, Chemie, Mathematik und Informatik miteinander.