Aktuelles aus dem Bernstein Netzwerk. Hier finden Sie die neuesten Nachrichten unserer Forscher:innen im Hinblick auf aktuelle Forschungsergebnisse, neue Forschungsprojekte und -initiativen sowie Auszeichnungen und Preise.

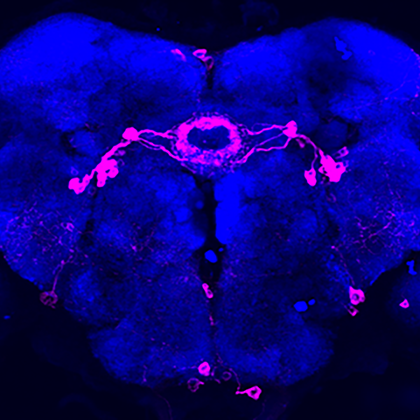

Charité-Studie in Nature deckt grundlegende Vorgänge im Fliegengehirn auf

Auch Fliegen müssen schlafen. Um trotzdem auf Gefahren reagieren zu können, dürfen sie die Umwelt währenddessen aber nicht komplett ausblenden. Wie das Gehirn der Tiere diesen Zustand herstellt, haben Forschende der Charité – Universitätsmedizin Berlin jetzt entschlüsselt. Wie sie im Fachblatt Nature* beschreiben, filtert das Fliegengehirn im Schlaf visuelle Informationen rhythmisch heraus – sodass starke Seh-Reize das Tier dennoch aufwecken könnten.

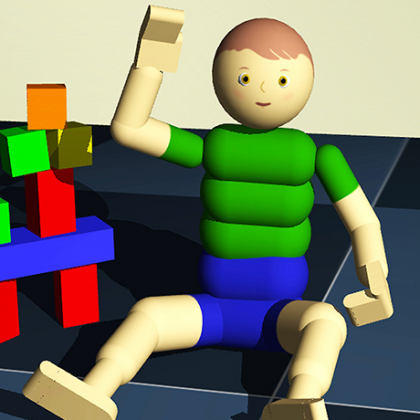

Ein künstliches Baby lernt sprechen – KI-Simulationen helfen, Prozesse im frühkindlichen Gehirn zu verstehen

Ein simuliertes Kind und eine häusliche Umgebung wie im Computerspiel: Das sind die Forschungsgrundlagen der Gruppe um Prof. Jochen Triesch vom Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS). Sie nutzt Computermodelle, um herauszufinden, wie wir sehen und verstehen lernen – und wie dies helfen könnte, maschinelles Lernen zu verbessern.

Studie: KI-Sprachmodelle können vorhersagen, wie das menschliche Gehirn auf visuelle Reize reagiert

Große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) aus der Künstlichen Intelligenz können vorhersagen, wie das menschliche Gehirn auf visuelle Reize reagiert. Das zeigt eine neue Studie von Prof. Dr. Adrien Doerig (Freie Universität Berlin) gemeinsam mit Kolleg*innen der Universitäten Osnabrück, Minnesota und Montréal. Die Studie wurde unter dem Titel „High-level visual representations in the human brain are aligned with large language models“ in Nature Machine Intelligence veröffentlicht. Für die Untersuchung verwendeten die Forschenden LLMs, wie sie auch den Systemen hinter ChatGPT zugrunde liegen.

Sara A. Solla erhält den Valentin Braitenberg Award for Computational Neuroscience 2025

Sara A. Solla erhält den diesjährigen Valentin Braitenberg Award for Computational Neuroscience für ihre „herausragenden Beiträge zur Computational Neuroscience über Jahrzehnte hinweg“ (die Jury). Die Preisverleihung findet im Rahmen der Bernstein Conference am 30. September 2025 in Frankfurt am Main statt.

Abwehr von Cyberangriffen in der Gesundheitsversorgung

Künstliche Intelligenz (KI) soll unser Gesundheitssystem noch leistungsfähiger machen. Doch Cyberangriffe können nicht nur die Patientensicherheit gefährden, sondern auch Medizingeräte und die Arbeit von Rettungskräften beeinträchtigen. Mit dem Projekt „SecureNeuroAI“ wollen Forschende der Universität Bonn, des Universitätsklinikums Bonn und des FIZ Karlsruhe sichere, KI-gestützte Methoden zur Echtzeiterkennung medizinischer Notfälle am Beispiel epileptischer Anfälle entwickeln. Die Ergebnisse sollen weit über die Epilepsieanfallserkennung hinaus Anwendung finden. Das Bundesministerium für Forschung, Transfer und Raumfahrt (BMFTR) fördert das Vorhaben für drei Jahre mit fast 2,5 Millionen Euro.

Gemeinsam klüger: Große Fischschwärme treffen bessere Entscheidungen

Freilebende Fischgruppen erkennen Gefahren schneller und reagieren treffsicherer, je größer sie sind.

Neues Zentrum für Hirnforschung auf dem Campus Garching

Am TUM-Campus Garching entsteht ein neues Forschungszentrum zur Konnektomik, welches sich mit der umfassenden Kartierung und Analyse aller neuronalen Verbindungen im Gehirn beschäftigt. Am Center for Structural and Functional Connectomics (CSFC) der Technischen Universität München (TUM) werden Forschende über Disziplinen hinweg ihre Expertise bündeln, um unter anderem modernste Bildgebungstechnologien entscheidend voranzubringen. Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern (GWK) hat die Förderung von rund 69 Millionen Euro bewilligt.

Wie Quallen schwimmen: HU-Studie erklärt Zusammenhang von Nervennetzen und Muskelaktivierung

Von den biophysikalischen Eigenschaften der einzelnen Zellen bis zur Bewegung des gesamten Körpers - eine Studie der Humboldt-Universität zu Berlin erklärt, wie Quallen ihre Fortbewegung steuern.

KI denkt wie wir – und könnte unser Denken besser erklären

Forschende von Helmholtz Munich haben eine Künstliche Intelligenz entwickelt, die menschliches Verhalten erstaunlich präzise simuliert. Das Sprachmodell „Centaur“ wurde auf Basis von mehr als zehn Millionen Entscheidungen aus psychologischen Experimenten trainiert – es trifft Entscheidungen auf ähnliche Weise wie echte Menschen. Damit eröffnet es neue Wege, menschliche Kognition besser zu verstehen und psychologische Theorien gezielt zu verbessern.

Kurze Nickerchen steigern die Wahrscheinlichkeit von Geistesblitzen

Schlaf steigert die Fähigkeit, Probleme auf kreative Weise zu lösen. Dies zeigt eine Studie mit 90 Probandinnen und Probanden an der Universität Hamburg. Anhand der im Schlaf gemessenen Hirnaktivität lässt sich sogar die Wahrscheinlichkeit vorhersagen, mit der nach dem Nickerchen ein sogenannter Aha-Moment eintritt. Dieses Resultat wurde jetzt im Fachjournal PLoS Biology veröffentlicht.