Aktuelles aus dem Bernstein Netzwerk. Hier finden Sie die neuesten Nachrichten unserer Forscher:innen im Hinblick auf aktuelle Forschungsergebnisse, neue Forschungsprojekte und -initiativen sowie Auszeichnungen und Preise.

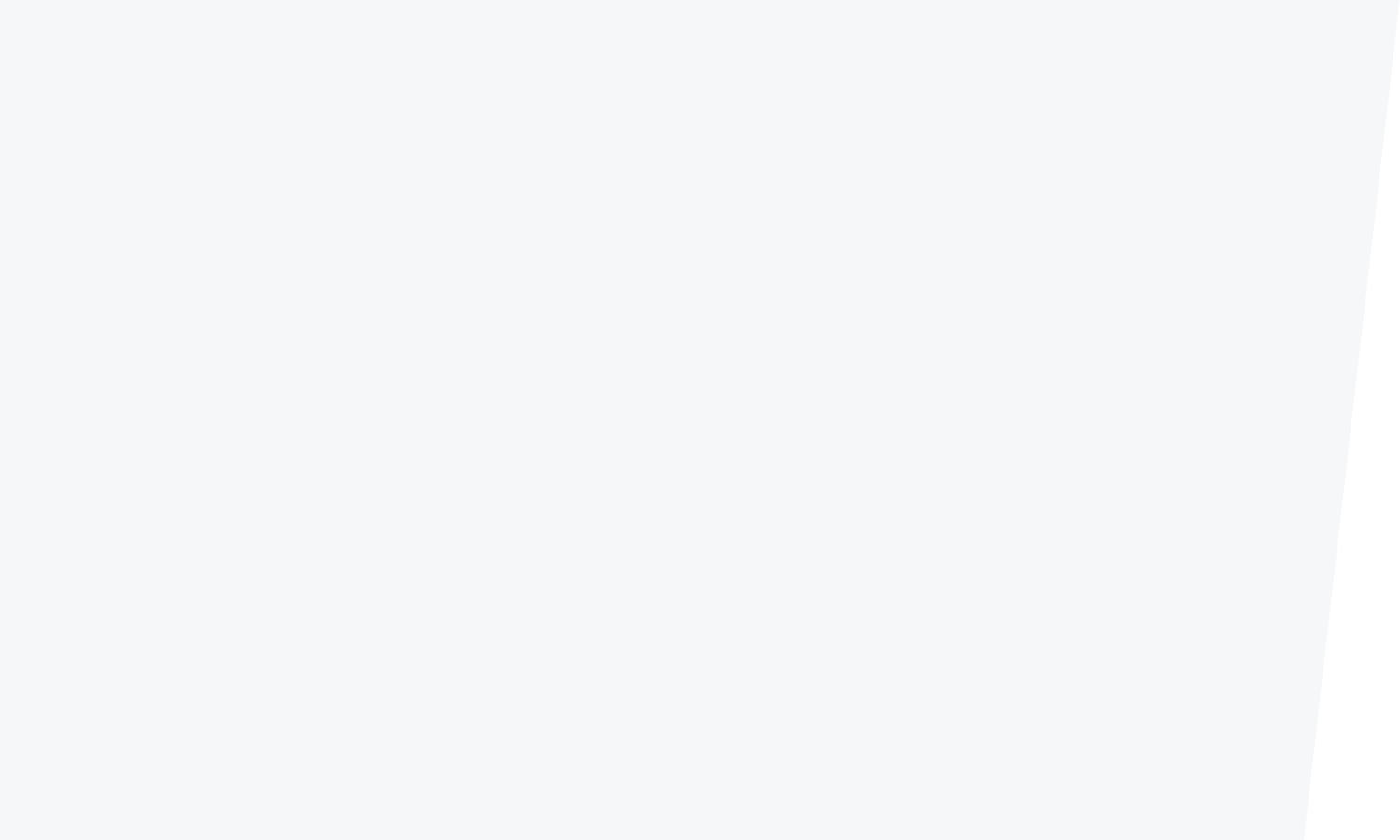

Innovativer Ansatz für behandlungsresistente Epilepsie

Neue Stimulationsmethode zeigt im Tiermodell Erfolg bei der Kontrolle von fokalen Epilepsieanfällen

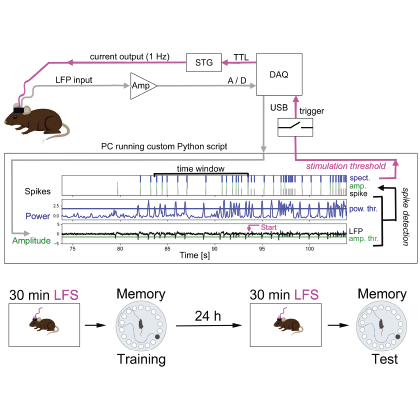

Auf dem Weg zu Computern nach dem Vorbild des Gehirns

Kieler Forschungsteam identifiziert wesentliche Mechanismen und neuartige Materialien für eine energieeffizientere Informationsverarbeitung.

Projekt NeuroDevFunc: Wie nehmen Fruchtfliegen Bewegung visuell wahr?

Forschende am Fachbereich Biologie der JGU und ihre französischen Partner:innen erhalten die ANR-DFG-Förderung für deutsch-französische Zusammenarbeit

Eine gentechnisch unterstützte Reise ins Primatengehirn

Die Leibniz-Gemeinschaft fördert das Projekt PRIMADIS mit einer Million Euro

Forschungsrealität verzerrt dargestellt

Die Initiative Tierversuche verstehen hat die jüngste Sendung „45 Minuten – Das Schicksal der Laborhunde“ vom 20. November einem Faktencheck unterzogen und ist auf eine voreingenommene Darstellung mit einer Vielzahl von falschen Behauptungen und Unterstellungen gestoßen. So wird ein künstlich hergestelltes Foto als „nachgestellt“ deklariert, angebliche Verhaltensauffälligkeiten der Tiere verzerrt dargestellt und Informationen für eine ausgewogene Auseinandersetzung mit dem Thema ignoriert. Im Beitrag „Illegale Tierversuche – Massive Verstöße in deutschen Versuchslaboren“ auf Tagesschau.de werden die Inhalte wiederholt. Mehrere Forschende und Tierpfleger:innen kündigten gegen den TV-Beitrag Programmbeschwerden an.

Wenn wir Dinge fühlen, die gar nicht da sind

Die Entdeckung der Phantom-Touch-Illusion gewährt Einblicke in die menschliche Wahrnehmung und eröffnet neue Perspektiven für die Interaktion mit Virtual-Reality-Technologie.

ERC Synergy Grant – SWIMS Projekt:Transformation von IoT-Sensorsystemen für eine nachhaltige Zukunft

Der Europäische Forschungsrat hat heute bekannt gegeben, dass das Projekt SWIMS (Stochastic Spiking Wireless Multimodal Sensory Systems) mit 13,5 Millionen Euro im Rahmen des Synergy-Programms gefördert wird. SWIMS revolutioniert die Landschaft der intelligenten drahtlosen multimodalen sensorischen Systeme. Durch die Einbeziehung von bio-inspirierten Designprinzipien gestaltet SWIMS die Hardware neu, um eine außergewöhnliche Energieeffizienz zu erreichen, insbesondere bei der Ereigniserkennung und Kommunikation.

Den eigenen wissenschaftlichen Interessen folgen

Susanne Schreiber, Professorin für Theoretische Neurophysiologie, wird mit der Caroline von Humboldt-Professur ausgezeichnet.

Bewegung im Blick: Innovation im visuellen Wahrnehmungstraining

LMU-Forschende entwickeln einen neuen Ansatz, wie sich das Sehvermögen besser trainieren lässt.

Erste Forschungsgruppenleiter beginnen Arbeit am ELLIS Institut Tübingen gGmbH

Nach dem Start im Juli 2023 nimmt das ELLIS Institute Tübingen mit den ersten Forschungsgruppenleiter:innen bzw. Principal Investigators Gestalt an.